はじめに

2008年7月終値で過去最高値のバーレル145米ドルを超えた原油価格は,その後下落し,同年12月末にはバーレル50米ドルを下回る水準となった。6月現在価格は若干上昇傾向が見られるものの,比較的落ち着いた動きで推移している。

このような中で,エネルギーの需給およびこれと密接な関係にある地球温暖化への対応,新エネルギー政策ならびにエネルギー供給高度法検討など,いわゆるわが国のエネルギー政策が経済活動・景気動向に大きな影響を与える可能性がある。

本稿では,これら最近のエネルギー政策の動向について述べる。

1. 長期エネルギー見通し

平成20年(2008年)5月に策定された,長期エネルギー需給見通し(表1)は,2030年を見通し,平成18年(2006年)5月に示された「新・国家エネルギー戦略」の2030年目標達成に向けて,「エネルギー技術戦略」に掲げられた最先端のエネルギー技術の進展・導入の効果が「最大限」発揮された場合に想定される我が国のエネルギー需給構造の姿を描いたものである。

|

表1 長期エネルギー需給見通し

■部門別最終エネルギー消費の見通し 単位:原油換算百万kL

■一次エネルギー供給の見通し 単位:原油換算百万kL

出所:経済産業省/総合資源エネルギー調査会需給部会「長期エネルギー需給見通し」(2008年5月) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

具体的には,「新・国家エネルギー戦略」に示された目指すべき長期的な方向性としての数値目標をベンチマークとして,これを実現するための技術の定量的な分析を踏まえ,わが国のあるべきエネルギー需給構造が示された。

「需要面」では,(1)エネルギー消費効率の改善,(2)運輸部門のエネルギー次世代化,「供給面」では,(1)原子力利用の推進,(2)新エネルギーの導入促進,(3)石油依存度の低減,を基本としている。

ちなみに,「新・国家エネルギー戦略」では,少なくとも30%以上のエネルギー効率改善,運輸部門の石油依存度80%程度,原子力発電の発電力比率30~40%程度向上,石油依存度40%未満,が2030年までの数値目標となっている。

(1)ケース設定

今回の長期エネルギー需給見通しでは,エネルギー技術の進展と導入レベルに基づき,以下の3ケースについて推計をしている。

1.現状維持ケース

現状(2005年度)を基準とし,今後新たな技術が導入されず,機器の効率が一定のまま推移した場合を想定(耐用年数の古い機器の現状レベルの機器への入れ替え効果のみ反映)。

2.努力継続ケース

これまで効率改善に取り組んできた機器・設備については,既存技術の延長線上で今後とも効率改善努力を行い,耐用年数を迎える機器との順次入れ替え効果は反映。

3.最大導入ケース

実用段階にある最先端の技術で,高コストではあるが,省エネ性能の格段の向上が見込まれる機器・設備について,国民や企業に対して更新を法的に強制する一歩手前のギリギリの政策を講じ,最大限普及させることにより劇的な改善を実現するケース。

(2)部門別最終エネルギー消費見通し

技術的ポテンシャルの最大限まで機器・設備を改善し,これらの製品を更新時に最大限導入することで世界最高水準のエネルギー効率を達成するケースでは,2030年までに産業部門の取り組みで59百万kL,家庭・オフィスの取り組みで71百万kL,運輸部門の取り組みで29百万kL,合計159百万kLのエネルギー消費量の低減が図れるという結果を示している。

産業部門では,鉄鋼,化学,紙・パルプなどエネルギー多消費産業において更新時にすべて世界最先端技術の導入をはかり,発電部門では発電効率を3%改善することなどが前提である。

家庭等部門では,ブラウン管TVの液晶・プラズマ・有機ELへの移行,高効率給湯器の大幅(30万→3400万台)導入,照明・蛍光灯の効率改善とLED・EL照明普及,住宅・ビルの断熱性能のさらなる向上など,また運輸部門では,自動車燃費の継続的改善(2030年までの25年間で25%改善),次世代自動車の加速的普及(新車販売比2%〈05年〉→70%〈30年〉)などが試算前提となっている。

この結果,表1に示すように,2030年の最大導入ケースにおける最終エネルギー消費量は,365百万kLと見通された。

また,1次エネルギー供給に占める石油のシェアーは40%未満となり,このケースでは新・国家エネルギー戦略目標達成が可能となる姿が描けている。

なお,二酸化炭素排出量に関しては,基準の1990年度で1059百万t-CO2が,現状,2005年度で1201百万t-CO2(1990年度比13%増)であるが,2030年度の最大導入ケースでは897百万t-CO2(1990年度比-15%)と見込まれる。また,2030年度のこれ以外のケースで,現状維持ケースでは1348百万t-CO2(同27%増),努力維持ケース1132百万t-CO2(同7%増)と試算されている。

2. 地球温暖化への対応

政府は昨年7月閣議決定した「低炭素社会作り行動計画」の冒頭,「我が国は,世界全体の温室効果ガス排出量を2050年までに半減するという長期目標を,国際的に共有する提案を行ってきている。その目標達成には,主要経済国の参加はもちろん,世界のすべての国々が何らかの形で取り組むことが不可欠であるが,日本としても,先進国として途上国以上の貢献をすべきであり,2050年までの長期目標として現状から60~80%の削減を掲げて,世界の誇れる低炭素社会の実現を目指すことが必要である」と記している。この行動計画に盛り込まれた施策を着実に実行するとともに,定期的に取り組み状況のフォローアップを行う,としている。

行動計画は,低炭素社会づくりのために,わが国の目標,革新的技術開発と既存先端技術の普及,国全体を低炭素化へ動かす仕組み,地方・国民の取り組みの支援,で構成され,「目標」では2050年までの長期目標として,「現状から60~80%の削減」を提案している。 さらに,次期枠組みについて公平かつ公正なルールに関する国際社会の合意形成を目指すとともに,来年(2009年)のしかるべき次期にわが国の国別総量目標値を発表する,としていた。

2009年6月10日,麻生総理は,わが国の中間目標値を15%削減とする旨を発表した。その際,総理は以下のようにコメントしている。

「パブリック・コメントでは,7割を超える御意見が選択肢のうち『2005年比で4%削減』,いわゆる1です。それを支持しておられます。これはヨーロッパや米国と同じ費用の対策を行った場合の削減幅です。この案は経済界からも,また,労働界からも多くの御意見をいただきました。重く受け止めなければならないのは当然です。しかし,低炭素革命で世界をリードする。このためには一歩前に出て,倍の努力を払う覚悟を持つべきなのではないだろうか,そう思っております。そこで,私はあえて2005年比15%削減を目標とすることを決断しております。この目標は選択肢のうち2005年比,14%削減から太陽光発電などの大胆な上乗せなどによって,更に削減幅を大きくするものです。オイルショックのとき,エネルギー効率の改善,30%上回ります,33%の改善を目指す,極めて野心的なものです」

図1

これに対して,石油業界は以下のような会長コメントを発表している。

「本日,麻生総理は,わが国の地球温暖化対策の2020年の中期目標を2005年比▲15%とすることを決定した。石油業界は,実現可能性,国際的公平性,負担の妥当性などの観点から,目標として2005年比▲4%のケースが相応しいと主張してきたが,今回,麻生総理は極めて大胆かつ挑戦的な決断をなされたと考えている」として,すでに世界最高水準の省エネ社会を築き上げてきたわが国にとって大変厳しいこと,目標達成には,世帯当たり月6千円(光熱費増と可処分所得減)を上回る大きな費用負担を国民に強いること,また同時に,CO2削減のための革新的技術の開発・普及を実現することが必要となること。今後,COP15に向けた国際交渉が本格化するが,政府におかれては,京都議定書の反省を踏まえ,(1)米国・中国・インドなどの主要排出国が参加する「全員参加」の枠組みと(2)参加各国の公平な負担が担保されない限りは,新たな目標を国際的にコミットすべきではないこと,石油業界としては,引き続き世界最高水準のエネルギー効率の達成と維持,CO2削減効果に優れた製品やシステムの開発・普及に向けて取り組む所存であるが,そのためにも国際的に公平な競争条件の確保に向けて,麻生総理のリーダーシップを大いに期待していること。経団連を含む主要な産業界もほぼ同様のコメントを相次いで発表した。

いずれにせよ,2009年12月コペンハーゲン(デンマーク)で開催されるCOP15までの国際交渉の経過が注目されている。

また,低炭素社会づくり行動計画の第2番目に述べられている革新的技術開発については,バイオマス利活用技術,高速増殖炉,低燃費航空機など「環境エネルギー技術革新計画」に関しての技術開発および構造・素材やシステムなどの既存技術あるいはその延長線上にある技術を越えた革新性をもち,2050年の世界における大幅な温暖化効果ガス削減に寄与する技術を示した「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」の実現に向け,5年間で300億ドル程度の予算投入を予定するとしている。そのうち,Cool Earth-エネルギー革新技術計画に示された21の重点エネルギー革新技術の中では,2030年以降に発電効率40%かつ発電コスト7円/kWhの太陽電池,プラグインハイブリッド自動車・電気自動車など,燃料電池技術(定置用については2020年~2030年頃にコスト40万円/kWh,耐久性9万時間まで向上させ普及を目指す),民生部門の二酸化炭素排出の5割を占める空調・給湯などに対しては,効果的な高効率ヒートポンプを2030年に現状の3/4のコストで,効率1.5倍,2050年に1/2のコストで,効率2倍まで向上するなどのため,開発予算を講じるとしている。

このほか,石炭利用の高度化についてもIGCC(石炭利用複合発電),CCSについても具体的開発目標を示している。既存先進技術の面では,特に太陽光発電の大幅拡大に重きを置いている。

太陽光は,再生可能エネルギーの中でも特に潜在的な利用可能量は多く,エネルギー自給率の低いわが国にとって重要な位置を占める可能性があるため,と理由を述べている。

具体的には太陽光発電量を2020年に10倍,2050年に40倍とすることを目標としている。このため,3~5年後の太陽光発電システムの価格を現在の半減を目指すとしている。

次世代自動車の導入については,現在,新車販売のうち50台に1台の割合である次世代自動車(ハイブリッド,電気,プラグインハイブリッド,燃料電池,クリーンディーゼル,CNG各自動車)について2020年までに2台に1台の割合で導入する目標の実現を目指している。課題のコストについては,2015年までに次世代電池の容量を現状の1.5倍,コストを1/7,2030年までに容量を7倍,コストを1/40にすることを目指している。急速充電設備(家庭充電で7時間を急速充電設備で30分程度に)を含む充電設備などのインフラ整備,高速道路交通システム(ITS)クリーンディーゼル車のイメージ改善・普及促進等の総合的取り組み,次世代低公害トラック・バスなどの実用化促進も掲げている。

家庭部門では,白熱電球の省エネランプへの切り替え,省エネ型テレビ,給湯器,エアコン,冷蔵庫の加速などであるが,このうち省エネ家電普及のための生産者,販売者,消費者などがインセンティブを実感できる仕組みの構築については,2008年度中に行うとされていたが,これは「エコポイント活用によるグリーン家電普及促進事業」という仕組みで2009年5月15日に実施に移された。民生部門では,省エネ住宅・ビル,200年住宅の普及の具体策が示されている。

また,発電過程で二酸化炭素を排出しない原子力については,高速増殖炉の早期実用化,長期的観点からの核融合の研究開発の推進が必要としている。

次に,国全体を低炭素化へ動かす仕組みとしては,二酸化炭素に価格をつけ,市場メカニズムを活用するとともに,二酸化炭素排出に関する情報提供の促進を掲げている。その第1に排出量取引をあげ,2008年秋より,多くの業種・企業の参加を得て排出量取引の国内統合市場の試行的実施を開始するとしている。これは試行的実施を経験しながら,排出量取引を本格導入する場合に必要な条件,制度設計上の課題を明らかにするために行われるものである。試行排出量取引スキームに2008年度目標水準確定企業などは全77主体(経済産業省所管62主体,金融庁所管4主体,国土交通省所管6主体,財務省所管1主体,厚生労働省所管2主体,環境省所管2主体),取引参加者は全61主体となっている。目標水準確定企業など2主体には鉄鋼業のように参加73企業グループを1主体として申請しているところもあるので実質的な参加数はこれ以上となる。2009年4月末から6月末にかけては,第2次集中期間として2009年度を目標年度に含む目標設定参加者の参加申請が受け付けられおり,数ヵ月後には確定企業などが公表されることになる。「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」の概要を図2に示す。

図2 排出量取引の国内統合市場の試行的実施の概要

また,低炭素促進の観点から税制全般を横断的に見直し,税制のグリーン化を進めること,自動車,家電製品,住宅建築について,温室効果ガス排出抑制するインセンティブとしての税制の活用,革新技術開発や途上国支援の共同実施の財源として地球環境税のあり方に関する研究を行うことなどが提言されている。

このほか,地方,国民の取り組みの支援として,農林水産業の役割を活用した低炭素化,低炭素型の都市や地域づくり,教育の必要性,最後にはビジネススタイル,ライフスタイルの変革への働きかけの中でサマータイム制度導入の検討も掲げている。

3. 新エネルギー政策

総合エネルギー調査会新エネルギー部会は2009年5月25日「新エネルギー政策の今後の展開」に関する中間取りまとめ案を審議した。これは,エネルギー安定供給,地球温暖化対策の観点から「エネルギー政策」の展開が必要であり,技術革新や市場拡大を通じた「産業戦略」の推進,新たな基幹産業の育成,国際社会競争力強化,地域資源活用,地域社会への貢献,社会システムとしての新たなエネルギーシステムの構築,国民との相互理解の充実という視点を踏まえ,各エネルギー源の特性に合わせ,規制,支援,自主的取り組みなどの総合的な組み合わせで新エネルギーを最大限導入できるような環境整備を行うことが必要,と述べている。特に太陽光発電は2020年には現状の20倍という目標設定を考えると補助金,RPS法などに加え,「新たな買取制度」検討が必要としている。これ以外の新エネルギーについても補助金やRPS法の運用を検討すべきとしている。

中間報告(案)では,それぞれの新エネルギーに関して,現状導入量,緊急提言の内容および課題が列記されている。課題に関しては,太陽光は,従来政策の拡充に加え「新たな買取制度」の導入,電力系統対策のあり方とそのコスト負担などの検討の必要性,バイオ燃料は,食料と競合しないバイオマスの積極活用を前提として,コスト,効率,安全性,品質などの評価が必要,石炭火力への混焼,有望な分野への集中的支援必要性,地産地消の取り組みの拡大推進。燃料電池については,さらなる低コスト化・研究開発・国際標準の整備など,蓄電池はキーテクノロジー・蓄電池ニーズの拡大,欧州でヒーポンは再生可能エネルギーとして扱われる動向・低コスト化,効率向上など。

4. 今後の展望

新エネルギー部会は,「太陽光発電の導入量を2020年までに10倍,2030年までに40倍」という2008年6月の「福田ビジョン」を受けて2008年9月に「緊急提言」を行い,それを受け政府は,住宅用太陽光発電補助金開始(2009年1月),税制新設(2009年度から開始),エネルギー供給高度化法案,代エネ法改正法案を2009年通常国会で提出などにより具体化を図っている。

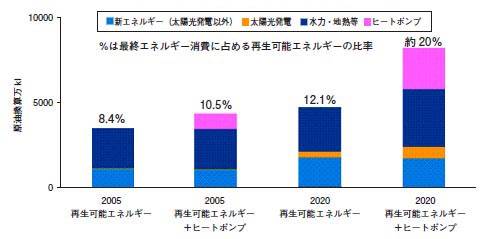

さらに,2009年4月の麻生総理大臣スピーチを受け,「経済危機対策」,「未来開拓戦略」においては,「太陽光発電は新三種の神器,光発電量を2020年頃までに20倍程度,再生可能性エネルギー導入指針について,最終消費エネルギーに対する比率(ヒートポンプなどを含む)を2020年頃に20%程度を目指す」といった基本的方向性を明示した。図3に見通し(イメージ)を示すが,このように特に,地球温暖化対策の観点から新エネルギーの導入目標は,年を追って増え続けている。いろいろなエネルギー供給形態,様々な使用形態を有する新エネルギーの開発に共通するのは技術開発およびコストであろう。

国による効果的な支援を基本としつつ,官民一体とした効率的取り組みにより,新エネルギーの着実な進展が期待されている。

図3 再生可能エネルギー導入量の見通し(イメージ)