バイオエタノールの国内外の状況と燃料規格およびバイオディーゼル燃料の国内外の状況と燃料規格について解説する。

1. バイオエタノールの国内外の状況と燃料規格

1.1 国内外の状況

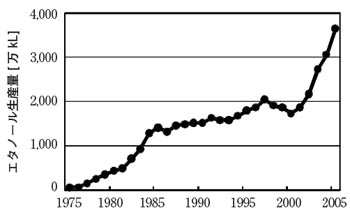

図1に世界の燃料用エタノールの生産量の推移を示す。エタノール生産量は年々増加傾向にあるが,特に2000年以降生産量が急増している様子が分かる。

また,表1は2006年における各国のエタノール生産量を示す。こちらの表はすべての用途(燃料用,飲料用,工業用)を含むものであるが,多くは燃料用として用いられている(2004年で約73%)。米国とブラジルがエタノールの主要生産国でこの2ヵ国で世界全体の7割以上を生産している。特に,米国では生産量が急速に増加しており,2005年ごろにブラジルを抜いて世界一の生産国になったが,引き続きエタノール生産拠点が拡大している。

図1 世界の燃料用エタノール生産量の推移*1

|

表1 2006年の各国のエタノール生産量(単位:ML) (F.O.Lichtデータを1ガロン=3.79Lで換算)

|

表2は海外におけるバイオエタノール導入動向を示す。米国やカナダでは,ガソリン車両はすべてE10(エタノール混合率10%)対応になっている。また,近年は任意の濃度のエタノール混合ガソリンが使用可能はフレキシブル燃料自動車(Flexible Fuel Vehicle:FFV)が普及しつつあり,FFVについてはE85(エタノール混合率85%)が使用されている。

|

表2 各国のバイオエタノール導入動向*2

|

ブラジルではガソリンに対してエタノールを20~25%で混合することが義務付けられており,ガソリン車両はすべてE25(エタノール混合率25%)対応となっている。また,100%エタノールを燃料とするエタノール専用車も使用されているが,2003年にはFFVの販売が始まり,販売数が急増している。

欧州では北・中南米と異なり,エタノールを石油製品のイソブテンと合成したエチル・ターシャリ・ブチル・エーテル(Ethyl Tertiary-Butyl

Ether:ETBE)での利用が多く,また多くの国で混合率は比較的低濃度である。さらに,アジア・オセアニア各国ではE10導入に向けた取り組みが進められている。

日本では,2003年8月に「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」が改正され,E3(エタノール混合率3%)が上限として定められた。

現在,国内では各地の農産物を原料としたバイオエタノールの製造およびE3利用についての実証事業が進められており,宮古島では廃糖蜜を原料にバイオエタノールを製造し,島内の車両に対しE3を導入するための試験が実施されている。

また,2007年1月にバイオエタノール・ジャパン・関西株式会社において,木質系バイオマスを原料とするバイオエタノール製造プラントが完成し,バイオエタノールが製造されつつある。

一方,石油業界では,経済産業省の「平成19年度バイオマス由来燃料導入事業」の補助事業として2007年4月よりETBE 7%(エタノール3%相当)を混合したバイオガソリンの試験販売を開始している。

1.2 燃料規格

表3に米国,ブラジルおよび日本の燃料用エタノール規格を示す。

|

表3 米国,ブラジルおよび日本の燃料用エタノール規格

*1:輸入および流通には805.0~811.0 を適用 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

米国では,燃料エタノールに対して他用途での使用を防止するための措置として変性剤の添加が義務付けられており,規格項目として12項目定められている。なお,規格項目の一つであるpHeはpHメータを用いてエタノールのpHを直接測定するものである。

ブラジルでは,燃料用エタノールは未変性エタノールで流通しており,ガソリン混合用として使用される無水燃料エタノールと,エタノール専用車両に使用される含水燃料エタノールの規格が定められている。水分含有量についての規格値は定めていないが,アルコール分の規格値によって水分の上限は規定されている。

日本の燃料用エタノール規格は2006年10月にJASO規格(日本自動車規格)においてJASO M 361「自動車燃料-混合用エタノール」が制定された。本規格の対象は未変性の無水エタノールで,米国やブラジルの規格を参考に11の規格項目が定められた。試験法に関して,アルコール特有の項目であるアルコール分,メタノール,有機不純物,蒸発残分は,社団法人アルコール協会において制定されたアルコール協会規格「JAAS001:2006

エタノール」の試験法を引用している。

なお,燃料用エタノールの規格については他用途への転用防止などの観点から,変性エタノールについての規格の策定が必要といえる。

2. バイオディーゼル燃料の国内外の状況と燃料規格

2.1 国内外の状況

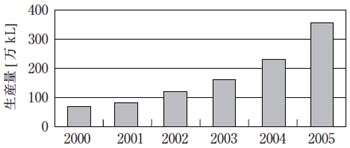

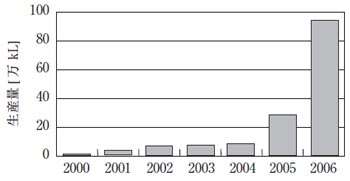

図2,3に欧州および米国におけるバイオディーゼル燃料生産量の推移を示す。

図2 欧州におけるバイオディーゼル燃料生産量の推移

出所:Biofuels Barometer 2006*3

図3 米国におけるバイオディーゼル燃料生産量の推移

出所:National Biodiesel Board*4

欧州はディーゼル車両の割合が高く,バイオ燃料全体の生産量の約8割がバイオディーゼル燃料である。バイオディーゼル燃料の生産量は年々増加しており,2004年から2005年にかけて大幅な増加が見られる。欧州におけるバイオディーゼル燃料の主要生産国はドイツで約5割,次いでフランス,イタリアとなっており,これら3ヵ国で欧州のバイオディーゼル燃料の約8割が生産されている。

米国では,前述のバイオエタノールが主流であり,バイオディーゼル燃料の生産量は欧州と比べると少ないものの,生産量は増加傾向にあり,2004年以降では生産量が急増している。

東南アジア地域は,世界有数のバイオマス生産地域である。マレーシア,インドネシアが主要生産国となるパーム油は,世界で最も多く生産される植物油で,これを原料とするバイオディーゼル燃料の導入が進められている。

表4は世界各国におけるバイオディーゼル燃料の導入動向を示す。欧州では主な原料として菜種油が用いられるほか,ヒマワリ油も菜種油と混合して使用されている。一般車両に対しては,後述の欧州規格(EN14214)に適合するバイオディーゼル燃料を5%以下の割合で混合して使用することが認められている。また,最近はバイオディーゼル燃料30%混合燃料(B30)対応車両の開発などもされている。

|

表4 各国のバイオディーゼル燃料導入動向*2

|

米国,ブラジルなどでは大豆油が原料として用いられており,バイオディーゼル燃料についても導入量が増加しつつある。

米国では4州で2%または5%混合義務が2007~2008 年にかけて実施予定であり,ブラジルでも2%の混合義務を課すことが計画されている。

アジア地域ではパーム油が主に用いられているが,フィリピンではココナッツ油を原料とし,1%の混合が義務付けられている。さらに,近年は非食用油で乾燥地域でも栽培が可能なジャトロファを原料とするための研究開発が進められている。また,ニュージーランドでは動物性油脂が原料として使用されている。

日本では廃食用油を原料とし,自治体などの地域レベルでの取り組みが各地で実施されている。

京都市では日量5,000Lの製造プラントでバイオディーゼル燃料(B100)およびバイオディーゼル燃料20%混合軽油(B20)を製造し,ゴミ収集車220台にB100,市バス95台にはB20が使用されている。

2.2 燃料規格

表5に米国,欧州,ブラジルおよび日本のバイオディーゼル燃料規格を示す。

|

表5 各国のバイオディーゼル燃料規格

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

バイオディーゼル燃料は,原料とする油脂の種類によって品質が大きく異なり,各国の規格においてはそれぞれの国で使用される原料の特性などを反映した規格値も見られる。バイオディーゼル燃料は一般的には油脂をメチルエステル化した脂肪酸メチルエステル(FAME)を対象としているが,ブラジルではFAME

に加え,脂肪酸エチルエステル(FAEE)も対象としている。

日本では,2007年3月に軽油品確法が改正され,表6に示す性状に適合する混合濃度5.0質量%以下のバイオディーゼル燃料混合軽油が,軽油と同等に自動車燃料として使用できることとなった。

|

表6 軽油品確法

|

また,2006年10月には,JASO M360「自動車燃料:混合用脂肪酸メチルエステル」が制定された。本規格は欧州規格(EN14214)をベースにしており,不純物に関する規格値をはじめ,そのほとんどは欧州規格と同じであるが,酸化安定性については具体的な数値を定めず,軽油混合後の性状が品確法に適合することとしている。これは,FAME混合軽油の酸化安定性は,混合基材となる軽油性状にも依存するためである。また,1分子中に4つ以上の二重結合を含む多不飽和脂肪酸メチルエステル含有量について,欧州では1.0質量%以下という値が設けられていたが,これを測定するための試験法はまだ開発されていなかった。そのため,日本の規格では規格項目には含めず,要求事項において二重結合数4以上の多不飽和脂肪酸メチルエステルは含まないこととされている。

なお, 現在EAS(東アジアサミット),APEC,ISOなどでバイオディーゼル燃料の共通規格策定に向けた活動が行われており,EASでは酸化安定性を各国の条件付きで10時間以上とすることが認められた。

<参考文献>

*1 World Watch Institute:Vital Signs 2006.2007

*2 環境省,第5回エコ燃料利用推進会議 資料2-2

*3 European Commission:Biofuels Barometer 2006

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/bioenergy_publications_en.htm

*4 National Biodiesel Board:http://www.biodiesel.org/