はじめに

SI unitから始まった標準化は当初の予想を越えた領域にまで進展してきた。標準化は元来地球に住む人類の最もよく使う長さ,重さ,時間を標準化し,生活上のトラブルを少なくしようとする目的であったと思われる。それが工業製品の標準化を行うことによって,貿易が容易にできるようになり,さらに製品の検査の基準も標準化することによって輸出国,輸入国が独自に行っていた検査が,相互認証をすることによって一国だけの検査でよくなった。

これがさらに進み,製品を標準の精度内に収めるためのより基本的な標準化として工場内の品質管理が重要であるということで,工場の品質管理の標準化すなわちISO9000を行うようになってきた。

さらに近年は次のステップとして工場で働く技術者の標準化も行うようになり,等級別に分けた技術者の認証システムができている。このように標準化は止まるところがなく工業製品→工場→技術者の標準化へと進展を続けている。

技術者の標準化として,日本機械学会で2003年から準備が進められているTC108/SC5機械の状態監視と診断に関する技術者認証制度が現在どのように進められているかについて述べる。

機械設備の状態監視に関わる振動診断技術者の認証として,以下の基準が定められている。

(1)ISO18436-1(2008)およびJISQ18436-1(2008) 機械状態監視と診断-技術者の訓練および認証に関する要求事項-(第1部)認証機関および認証過程に関する要求事項:機械の状態監視の遂行,機械故障の診断および対策を行う技術者を認証する機関に対する要求事項および状態監視と診断技術者の認証手続きを規定している。

(2)ISO18436-3 機械の状態監視と診断-技術者の資格に関する要求事項(第3部)訓練機関および訓練過程に関する要求事項:機械の状態監視,機械の故障の同定,補習作業の指示を行う技術者に関する訓練プログラムを運用する機関に関する要求事項を規定し,また状態監視診断技術者の訓練に関する手続きを明確にしている。

(3)ISO18436-2(2008)およびJISQ18436-2(2008) 機械状態監視と診断-技術者の訓練および認証に関する要求事項-(第2部)振動による状態監視と診断:機械の状態監視と診断をする振動解析に従事する技術者に関する一般的要求事項を規定している。すなわち携帯および常設センサ,機器を用いて機械振動の測定・解析を行う技術者の資格と力量に認証を与える規準を示している。

また,以下のPartが準備されつつあり,本学会でもこれらについて対応するべく準備を進めている。

Part4:Lubrication management and analysis

Part5:Thermography

Part6:Diagnostics and prognostics

Part7:Condition monitoring specialists

Part4以降が整備されていくと,最終的には,設備診断に重要な技術要素が包含されることになる。また,これらの資格が,世界共通として通用されるべく認証の過程における品質管理がPart1とPart3で規定されるとともに,認証機関の品質を確保するための規定がISO 17024(適合性評価-要員の認証を実施する機関に対する一般的要求事項:技術革新が急速に進み技術者の専門化が高まっている中で,教育および訓練のばらつきがなくなるように公正な認証ができるように認証機関に関する要求事項を決めている)として規定されている。これにより世界規模での雇用市場が生じることが考えられる。JIS Q17024(適合性評価)としてすでに発行されており,認証過程の品質管理はISOのもとで運用される基盤が整備されている。

ISO18436-2に準拠した資格認証については,米国のVI(Vibration Institute)が先行して実施してきており,基準ができる前からすでに2,000名程度の資格者を輩出している。また,カナダ,中米,南米,東南アジア,中近東など米国以外の国々においても積極的に資格認証が展開されており,当該資格のグローバル化が推進されている。

このような状況において,我が国が認証制度の構築に遅れをとっていくと,機械の状態監視をはじめとした振動診断業務のグローバル化に支障をきたすことも懸念され,さらには国際競争力の低下をもたらし,産業界としても大きな損失を被ることも考えられる。

このような背景を受け,我が国の機械技術者の代表団体である.日本機械学会(以下,“JSME”と呼ぶ)は,振動診断技術者の育成と資格認証を目的として,当該資格の認証制度の構築を行ってきた。

JSMEでは,第1回資格認証試験を2004年6月,その後年2回のペースで実施し,すでに約1,900名の資格認証を行った。また,Part4以降の各種資格の認証についても,関連学協会と連携を取りつつ動向を見据えているが,またPart4:Lubrication management and analysisに関しては規格制定を間近に控え,日本機械学会とトライボロジー学会が協力してこの規格に伴って生じる潤滑に関する技術者の認証を行うべく準備を進めている。

本稿は,ISO18436-2に準拠した資格認証制度の概要,現状,および当該資格の位置付け,有用性について言及する。

1. ISO機械状態監視診断技術者(振動)資格認証制度概要

ISO18436-2に準拠した資格は,我が国では,ISO機械状態監視診断技術者(振動)(以下“振動診断技術者”と呼ぶ)と命名されており,ISO18436-2にしたがって4つのカテゴリーに分類されている。

カテゴリー I は技術難易度の一番下のレベルであり,カテゴリー IVは最高位のレベルである。各カテゴリーで要求される能力要件は表1のとおりである。

|

表1 資格のグレードと要求される能力

|

振動診断技術者の受験資格として,カテゴリーごとに,表2に示すように必要実務経験月数と必要教育訓練時間が規定されている。特に,教育訓練は,JSMEで認定された教育訓練機関での受講,修了が必要である。また,受験資格の一つとして,あるカテゴリーを受験する場合,それより下位のカテゴリーの資格を取得していることが必要となる。ただし,カテゴリー II だけは,カテゴリー I 取得の必要はなく,直接受験することができる。

|

表2 必要実務経験月数と必要訓練時間

|

2. 認証制度の状況

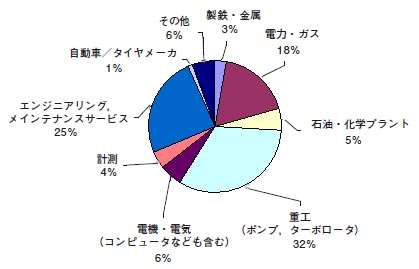

第1回認証試験は,2004年6月19日に全国10ヵ所の試験会場で一斉に実施され,以後,春と秋の2回の割合で表3に示すように資格認証を行っている。また,第1~9回までの合格者が所属する産業分野ごとに分類すると,図1となる。

|

表3 訓練機関ごとの認証者数一覧

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図1 資格認証試験受験申請者の所属産業界(第1~6回)

3. 当該資格の位置付けと有用性

振動診断技術者の資格に関連する資格としては,工学博士,技術士(機械),技能検定・機械保全技能士(機械系)が挙げられる。これらの資格の概要を表4に示す。技術士,機械保全技能士はともに,振動を中心とした機械状態監視に特定して作業品質を確保するための技術や,技能レベルを設定している資格でなく,機械設計や保全作業全般を対象にしたコンサルタント,ジェネラリストの資格である。工学博士は,振動のスペシャリストが取得している場合には,振動診断技術者と技術的な面では重なることも多々あるが,実務上の作業品質を保証する資格ではない。

|

表4 ISO機械状態監視診断技術者(振動)と関連資格概要

|

以上のように,振動診断技術者を関連する資格と対比して見ていくと,現場でニーズが高い振動問題への対応,機械状態監視に関わる業務に対して作業品質を確保するための技能と技術の両面を規定する資格であり,これまでにない全く新しい概念による実務的な資格であることがわかる。求められる技術レベルについても,カテゴリー I から IVを設定することにより,幅広い技術レベルに対応しているといえる。

振動診断技術者は,ISO規格による資格であることから,世界的なレベルで技術品質を保証するための資格として位置づけられる。この観点から,振動診断技術者のグローバル化は不可欠であり,JSMEでは,2004年7月19日付けで米国VIと当該資格認証に関する相互承認の契約を締結した。これにより,米国のみならず資格認証を実施している海外諸国との相互承認の土壌も構築でき,2007年にカナダと相互認証の契約を締結した。またアジア地域では我々の開発したISOに基づく認証制度を2007年3月に韓国に供与することで調印を行った。今後,中国やタイにも供与することで検討が進みつつある。

次に,振動診断技術者の有用性について整理する。

(1)機械の状態監視を目的とした振動計測はその信頼性が重要となる。誤った計測結果に基づいた判断をすれば,機械自体を破損させてしまう。また,振動計測は正しくても,その結果を正しく評価,判断できず,同様の事態を引き起こすことも想定される。その結果,プラントの操業に大きな損失をもたらすかもしれない。したがって,現場の設備管理者は,正しく振動計測が実施でき,また,その結果を正しく評価,判断できる技術者を必要とする。このような状況で,ISO18436-2に準拠して認証された振動診断技術者を任命することは,業務の依頼側としては一定の業務品質を期待でき,トラブル,事故の未然防止にも大きな役割を果たすこととなる。設備管理の現状を考えると,これらの業務もアウトソーシングする傾向にあり,アウトソーシングされる側に立つと,振動診断技術者による業務の提供は,業務品質を保証することにもなり,ビジネスチャンスを拡大する。逆に,振動診断技術者がいないとこれらの業務が成り立たないことになる。このような流れのもとで現在,振動診断技術者の必要性はますます高まりつつある。

(2)機械,特に回転機の工場試験,受入試験では,その回転機の健全性を保障するためには,適切で,正確な振動計測は不可欠なものとなる。この時点で異常振動の兆候などが見逃されてしまうと,実際に現場で運転に入った後に思いもよらない振動トラブルにつながり,追加の防振対策の実施だけでなく,プラントの運転全体にも支障をきたす場合も想定される。したがって,しっかりした技術レベルにある技術者による試験,検査の実施がこれらのトラブルを未然に防止する上で不可欠であり,そのためには,回転機の購入者側も振動診断技術者による試験,検査を要求する状況になりつつある。特に,海外関連の業務,顧客については,ISO18436-2の浸透に応じて,このような要求が出てくる傾向にあり,これらの産業分野では振動診断技術者は不可欠な資格の一つとなっている。国内においては,安定供給を前提とし,発電機などの重回転機の高い品質を確保しなければならない電力業界は,振動診断技術者に対する注目度,期待度が高い。

おわりに

2007年11月にはカテゴリー IVの資格認証試験を開始し,我が国の振動診断技術者の認証制度は一応完成した。日本機械学会では本年末までに2,000名程度の資格認証を実施することを見込んでいる。前述のように,JSMEでは,グローバリゼーション(globalization),グローバルスタンダード(global standard)の潮流の中,米国VIと当該資格認証に関する相互承認の契約を締結し,確実にグローバル対応の一歩も踏み出している。振動診断技術者は,世界的なレベルで機械の状態監視に関わる業務の品質を保証するものであり,今後ますます重要な役割を担う資格であり,産業界で不可欠な資格のひとつとなっていくと予想される。

また,トライボロジーおよびAEに関する認証制度も現在検討中である。産業界の当該資格に対するご理解と,関連の技術者皆様方の積極的な挑戦を期待している。