エステル系合成潤滑油の種類,特長,用途,熱安定性,潤滑性などを解説します。これまでエステルはガスタービン用として航空機への利用が主体でしたが,最近では,自動車や一般産業用への利用も活発に行われています

エステル系合成潤滑油の使い方

エステル系合成潤滑油の種類,特長,上手な使い方について説明して下さい。

解説します。

1.エステル系合成潤滑油の種類と特長

次の3つのタイプがあります。

(1)有機酸エステル

有機酸とアルコールを原料として製造するもので,ニ塩基酸エステル(ジエステル)とポリオールエステルがあり,一般に低流動点,高粘度指数,高引火点を特長としています。

(2)りん酸エステル

オキシ塩化りんとアルコール,フェノール類を原料として製造します。アルキルタイプとアリールタイプがあり,いずれも,難燃性(自己消火性),潤滑性が優れていますが,アリールタイプの粘度指数は低くなっています。

(3)けい酸エステル(シリケート)

アルキルタイプとフェニルタイプがあります。低流動点,高粘度指数です。

なお,いずれのエステルも加水分解するのが欠点です。

2.ポリオールエステルの特長

ポリオールエステルはネオペンチルグリコール(NPG),トリメチロールプロパン(TMP),ペンタエリスリトール(PE)等の多価アルコールとC5-C18の直鎖または分岐脂肪酸を原料としているため,要求される特性に応じて合成することが可能で,多くの種類があります。一般的な特性としては,

(1)低流動点,高粘度指数で使用温度範囲が広い

(2)引火点が高く,蒸発量が少ない

(3)熱・酸化安定性が優れている

(4)潤滑性が良い

(5)清浄分散作用がある(溶解力がある)

(6)生分解性がある

などがあります。特に,有機酸およびアルコールの類の一部の水素をアルキル基で置換したものをエステル化したヒンダードエステルは熱・酸化安定性が優れています。その反面,ゴム,シール材,樹脂類,塗料で制限されるものがあります。

3.エステルの用途

合成エステル油には,モノエステル,ジエステル,ポリオールエステルおよびりん酸エステル等があります。

モノエステルは通常粘度が低く,高融点で,単体で用いられることはなく,油性剤として鉱油に10~20%混合して使用します。

鉄鋼冷間圧延油の油性剤としては,モノエステルが用いられていましたが,近年の圧延機の高速化からポリオールエステルも使用され始めました。圧延機や加熱炉まわりの油圧ラインでは,難燃性作動液としてオレイン酸ポリオールエステルが用い始められています。

ジェット機には広い温度範囲(-55~220℃)で使用可能な潤滑油が必要で,優れた熱・酸化安定性を有するポリオールエステルと一部ジエステルが用いられています。

自動車エンジン油にも高粘度指数のマルチグレード油を造るためエステルが使用されるようになっています。ジエステルやポリオールエステルを,単独または鉱油と混合して用いますが,熱・酸化安定性の改善によって油のロングライフ化を期待する場合,鉱油との混合ではその効果を十分発揮することは難しくなります。

このほか,難燃性を必要とする分野(作動油,圧縮機油,電気絶縁油)で,りん酸エステルやポリオールエステルが使用されています。

また,ジエステルやポリオールエステルは高級グリースの基油等にも使用されています。

4.エステルの熱安定性

エステルの熱安定性が良いのは次の理由によります。

(1)化学結合安定性:

熱安定性は化学結合エネルギの大小によって決まります。中でも分子中の最も弱い結合部の影響が大きいのです。鉱油は複雑な分岐構造に由来する熱的に弱い3級C-H結合を多く含むため,エステルに比べ耐熱性が劣ります。エステルのうちでもポリオールエステルはβ水素を含まないため,ジエステルよりさらに熱安定性が優れています。

(2)分子量効果:

エステルは分子屈曲性に優れるため,同一粘度の鉱油に比べ分子量を大きくできます。そのため,熱分解されても低分子の反応生成物が少なくなり,蒸発損失や熱劣化が抑制できます。

(3)分子量分布:

エステルが一般に単一化合物であるのに対し,鉱油は多くの化合物の混合物で広い分子量分布を持っています。このうち低分子量側の化合物が蒸発損失,熱劣化につながりやすいのです。

(4)不純物の影響:

鉱油は硫黄などのヘテロ原子を含むため,耐熱性が悪くなります。エステルも高度に不純物を除去,精製すればさらに耐熱性が向上します。

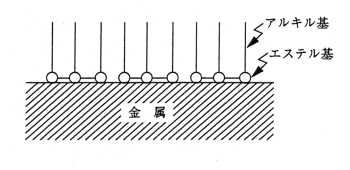

5.エステルの潤滑性

図1のように,金属表面にエステルの一部が吸着して潤滑膜を形成します。これによって金属が直接接触するのを妨げるため,優れた潤滑性を示すようになります。また,曽田振子試験による潤滑性の評価は表1の通りです。一般に,ジエステルよりもポリオールエステルの方が摩擦低減効果が大きいのは,後者が吸着基数が多く,より強固な吸着膜を形成することや粘度が高いことによります。

図1

|

表1 曽田振子試験結果(30℃)

|

6.エステルの使用効果事例

これまでエステルはガスタービン用として航空機への利用が主体でしたが,最近では,自動車や一般産業用への利用も活発に行われています。

たとえば,船外機用2サイクルエンジン油にポリオールエステルが用いられています。主目的は耐熱性,生分解性(環境汚染防止)等の向上ですが,希釈率(燃料/油の比)も大きくできるという二次的効果も確認されています。

また,ポリオールエステルを基材としたグリースは,使用温度範囲の広いシリコーングリースの代替としてコスト面で有利で,潤滑性も改善されます。