はじめに

近年,地球規模で地球環境の保全,改善が取り上げられ,環境負荷低減を目指した動きが活発になってきている。これに伴い,自動車用エンジンおよびエンジン油においても性能向上が求められ,環境問題の解決へ携わる業界,企業が様々な手法で対応を試みている。その結果,これらの技術は研究・開発により日々進歩している。

現在一般的に使用されているガソリンエンジン油は,API (American Petroleum Institute:アメリカ石油協会)やILSAC(International Lubricants Standardization and Approval Committee:潤滑油国際標準化認証委員会)が定める規格に基づくものが主に使用され,現在の最高グレードはAPI SM/ILSAC GF-4である。

本稿では,これらのAPI SM/ILSAC GF-4の規格について解説し,今後のエンジン油に対する要求と技術動向について述べる。

1. 地球温暖化対策への取り組み

1997年,COP3にて採決された「京都議定書」に基づき,1998年に「地球温暖化対策推進大綱」を制定,さらに2002年には見直しを行い「地球温暖化対策推進新大綱」を策定した。それを受けて,我が国の排出ガス規制は2008~2010年に1990年比6%の削減を行うことを決定した*1。これにより,世界で最も厳しい水準を設けたことになる(新長期規制)。

また,資源保護の観点から再利用に注目が集まり2005年1月には「自動車リサイクル法」が本格的に施行されることとなった。

2. 車両の環境対応技術

自動車に係わる環境問題への対応はCO2排出削減に対して推進されてきた。このCO2は,「大気汚染」,「地球温暖化」をもたらす地球温暖化ガスの主構成成分の一つで,削減が求められている。大気汚染への直接的な影響に対しては,自動車メーカーの積極的な取り組みにより以前とは比べ物にならないほどクリーンな排気ガスが実現されつつあり,大気よりも排出ガスをクリーンにする技術も確立されている。もう一方の,地球温暖化の原因物質のひとつとされる,CO2の排出量は自動車と関連深い運輸部門の割合が全排出量のおよそ2割を占め,そのうち9割が自動車から排出されている*2。

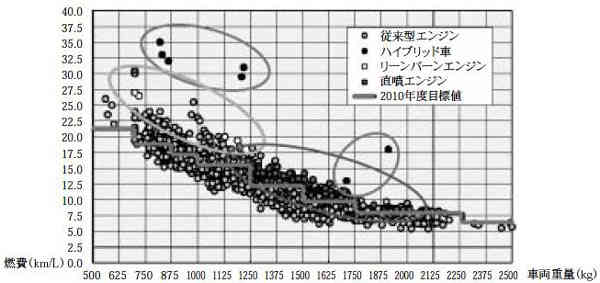

排出されるCO2抑制のために,自動車には燃費向上が求められており,ガソリン乗用車では1995年を基準として2010年までに,車両重量別に10 ・15 モード燃費において平均22.8%の向上が義務付けられている*3。図1に2002年12月末におけるガソリン乗用車の車両重量別燃費状況(国土交通省公表データ)を示す。ハイブリット車やリーンバーンエンジン,直噴エンジン等の最新技術により2010年度目標値をすでに充分クリアしているものも認められるが,従来型エンジンでは特に車両重量が重いものほどハードルが高い。

図1 ガソリン乗用車 車両重量別10・15モード燃費状況

|

表1 API/ILSAC規格の変遷

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4. API SM/ILSAC GF-4の要求性能

さらに環境対応への要求が強まる中,エンジンの改良が進み,これらのエンジンに対応したエンジン油の開発が必要となる。

API SM/ILSAC GF-4規格について以下にまとめる。

4.1 エミッション,触媒被毒対策

エミッションおよび触媒被毒の問題から,エンジン油中のリン量および硫黄量の低減がさらに望まれている。リン量についてはSLGF-3規格の上限は0.1wt%であったが,SMGF-4規格では0.06wt%以上0.08wt%以下と規定されている。また,SL GF-3規格では硫黄量についての規定はないが,SM GF-4規格では0.5wt%の上限設定がされている。

リン量の低減は,耐摩耗性向上剤および酸化防止剤としてエンジン油に添加しているZnDTPの量を削減する必要がある。そのため耐摩耗性,酸化安定性の低下,加えて省燃費性への影響も懸念され,代替添加剤処方による対策が今後の課題となる。

4.2 省燃費性

GF-4規格では,GF-3規格と比較して,省燃費性向上の要求がさらに強まり,省燃費の持続性も向上することが望まれる。具体的には,表2に示すようにSeq.VIB試験のリミットが見直され,GF-3と比較し0.2~0.3%の燃費向上が求められている。

|

表2 Sequence VIBの省燃費規格値の違い

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seq.VIB試験とは省燃費性を評価するエンジン試験であり,1993年式フォード社製4.6L,V8エンジンが使用される。試験油は初めに油温125℃で1500rpmの環境で16時間劣化させる。その後,油温135℃,2250rpmで16時間ごとに5回に分けて合計80時間劣化させ,さらに同一条件で80時間劣化させ,試験開始時と終了時の数値の両者を基準に計算され,評価される。

試験は粘度グレードごとにリミットが規定されており,摩擦低減効果のある摩擦調整剤の配合量が大きなカギを握る。しかし,摩擦調整剤の過度の配合は酸価安定性(Seq.IIIG)の悪化が懸念されるため省燃費性とロングドレイン性の両立させる添加剤最適配合技術の確立が重要な課題となる。

4.3 酸化安定性

酸化安定性において,性能向上によりオイル交換時期の間隔を延長することが可能になり,更油の際に発生する廃油を削減することにもなる。これにより,環境改善に対して必要であると同時に,ユーザーの利便性向上にもつながる。

エンジン耐久性を維持しながらもロングドレイン性を維持するために,よりシビアな酸化条件でエンジン油の評価を実施する。表3に示すように以前のSeq.IIIF試験の試験条件を2倍に変更し,試験後の油の低温特性も取り入れたSeq.IIIG試験で行うことでより高いピストン清浄性が求められる試験となっている。

|

表3 Sequence IIIF とIIIGの違い

|

Seq.IIIG試験とは高温酸化安定性を評価するエンジン試験で,1996年式GM社製3.8L,V6エンジンを使用する。試験油は油温150℃,3600rpmの環境で20時間ごとで合計100時間使用される。評価は20時間ごとに測定された動粘度の増加率およびカムの摩耗率で評価される。

添加剤としては,酸化防止剤として有効なものとしてZnDTPがあるが,対触媒非毒性向上によるリン分低減の面から使用量は制限されるが,試験条件の過酷度強化から必要な処方量が以前の数倍に増加することも考えられる。

4.4 高温デポジット対応

TEOSTにおいて,ピストンに付着するデポジットが発生しないよう,高温でのオイルの耐久性能を評価する。この温度条件である一定温度運転(MHT-4)のリミットは,35mgへと引き上げられた。

終わりに

将来的に見れば,燃料電池車のようなエネルギー,つまりは石油に依存する必要のない新技術が普及していくことになるであろう。現在の地球環境問題を考えれば,もちろんそれは当然の流れであり,今後ますます注目されていくと思われる。

二酸化炭素を排出し,大気汚染の根源である内燃機関は環境問題の大きな原因とされがちであるが,現在の車社会の中心はやはり内燃機であり,その内燃機自動車が社会の基盤になっている。仮に,水素燃料電池車が将来的に普及することになっても,水素供給インフラ,関連規制の整備,低コスト化,軽量・コンパクト化,安全性・信頼性の確保等々,解決すべき課題は依然として多く,普及にはまだ多くの時間を必要とすると考えられる。これらのことを考慮した場合,やはり環境改善にして潤滑油が担う役割は大きく,API SM/ILSAC GF-4にしても,すべては環境を意識した規格であるが,今回のこの規格に満足することなく次へのステップを踏み出すことが求められている。

この規格は今後もさらに,リンおよび硫黄の含有率の規制や,省燃費性能の向上を中心に厳しい基準が設けられる可能性が高い。特にリンの含有率において,今回の規格制定時は旧型エンジン搭載車への対応が未確認であることから下限値の撤廃が見送られたが,次期規格では下限値が撤廃されることも予想される。また,ハイブリット車専用規格等が設けられることもありうる。

今後これらに対応する新技術の開発と,現実を見据えた車社会の改善の両方からのアプローチが必要とされるのではなかろうか。

<参考文献>

*1 湊:自動車燃費規制の現状と将来動向,自動車技術,56,9,(2002)10

*2 (社)日本自動車工業会編:2003年版日本の自動車工業,47

*3 エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成10年改正)

*4 大聖泰弘:自動車排出ガス対策技術の最新動向,潤滑経済,1,24(2004)

*5 谷中貢:乗用車用エンジン油の動向とエンジン油の課題,トライボロジスト,48,4,272(2003)