はじめに

自動車用エンジンオイルの近年の高性能化は目覚ましいものがあり,それは自動車の環境改善を軸とした高性能化(低燃費化,低排出ガス化)への対応から進展してきたことは言うまでもない。エンジンオイルは,広く一般消費者に使用され,かつオイル交換を前提にしていることから,「規格」というものが業界に公表されることにより,規格適合オイルが市場に浸透し,一定の品質が保たれるという側面をもっている。そのため,次期オイル規格の動向を説明することが,今後のエンジンオイルの展開や展望を語ることに繋がると考えられる。

本著では,次期ガソリンエンジンオイル規格として検討が開始されたILSAC(International Lubricant Standardization and Approval Committee)GF-5の動向,昨年改正されたJASO(Japan Automobile Standards Organization)ディーゼルエンジンオイル規格並びに北米2007年排出ガス規制対応ディーゼルエンジンオイルとして検討が終盤に差し掛かっているPC(Proposed C Category)-10[API CJ-4になる予定]について解説する。

1. ILSAC GF-5規格動向

ILSACは,2005年1月11日に,オイルメーカー,添加剤メーカーおよび試験機関との会議(ILSAC/OIL MEETING)を行い,GF-5の検討を開始した。GF-5でもGF-3以降要求されてきた下記三つの環境対応性能について更なる向上が求められている。

- 省燃費性,省燃費持続性の向上

- 排気システム適合性の向上

- エンジン耐久性向上に伴うオイルの信頼性向上

さらに,より具体的な要求項目として表1に示す性能が明らかにされた。上記三つの要求項目に係わる重要な検討課題について以下に概説する。*1,*2,*3

|

表1 ILSAC GF-5での検討項目

|

(1)省燃費性

GF-4では,Seq.VI Bが省燃費性試験として用いられているが,その代替えが検討されている。検討はGMが委員長のタスクフォースで進められており,Seq.VI Bに対して,多くのエンジンで認められるFM(Friction Modifiers)効果をより反映することおよび更なる精度の向上を目指して試験法の開発が行われている。

(2)排気システム適合性の向上

1. 排気システム適合性試験の検討

ILSAC/OIL委員会の中に,Fordが委員長のEmissions System Compatibility Improvement Teamが設立され検討が開始された。チームの方針では,「エンジンオイルが排気システムの機能及び耐久性に与える影響評価試験のために,リン,硫黄の触媒やO2センサーへの影響を検討し,ケミカルリミット又はベンチ試験,エンジン試験などが検討される」となっている。

2. チェーン摩耗試験の検討

一方,エンジンオイルのケミカルリミットとして,GF-4に対して更なる低リン化(例えば0.05%以下)が進んだ場合,直噴エンジンでのタイミングチェーンの摩耗増加が懸念される。そのため,日本自動車工業会(以下,自工会)は,石油連盟(以下,石連)・添加剤メーカーとの協力の基にチェーン摩耗試験法の検討を進めている。

(3)オイルの信頼性向上

GF-4では,オイルの信頼性評価の一つとして高温酸化安定性,耐ピストンデポジット性および使用オイル低温粘度特性を評価するSeq.III G/III GAが規定されている。その試験の代替えとしてSeq.III Hが検討されている。また,使用オイル低温粘度特性評価法のみの代替えのため,ROBOというベンチ試験も検討されている。

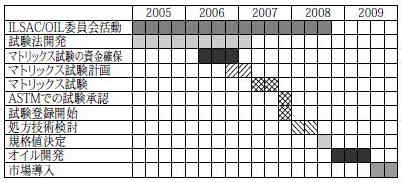

GF-5は図1に示すスケジュールで検討が行われており,現時点では2009年7月の市場導入を目指している。*4

図1 ILSAC GF-5 スケジュール

2. JASOディーゼルエンジンオイル規格

JASOディーゼルエンジンオイル規格(JASO M355)が2005年4月に改正された。*5 以下,その主な内容について解説する。

(1)DH-2,DL-1規格の制定およびDH-1規格の改正

DPF(Diesel Particulate Filter)装着ディーゼルエンジン車両用として,トラック・バス用に「DH-2-05」,乗用車クラス用に「DL-1-05」が制定された。これらは,2003年4月に石連・自工会により公表された品質ガイドラインを精査したもので,JASO規格のガイドラインからの変更点について表2に示す。

|

表2 JASO規格のガイドラインからの変更点

|

|||||||||||||||

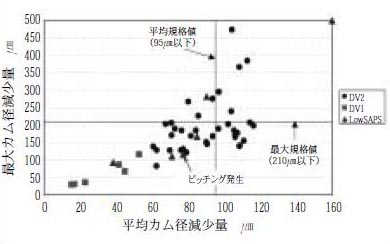

最も大きな変更点は動弁系摩耗防止性で,最大カム径減少量およびカム表面の摩耗状況が追加された。これらは,低リン(P:0.08%以下)ディーゼルエンジンオイルにおいて,平均カム径減少量は規格値を満たしていたが,特定のカムで異常に大きな摩耗が生じた例があったことおよび平均,最大カム径減少量共に規格値を満たしているもののカム表面にピッチングが認められた例があったことから規定された。最大カム径減少量は,標準オイルDV2の36試験での288個のカム径減少量の平均値+2σの値を基に決定された。*5,*6(図2参照)

図2 平均カム径減少量と最大カム径減少量との関係*5

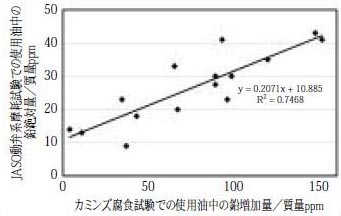

また,DH-2で耐腐食性の鉛の規格値が厳しくなったのは,石連・自工会で検討したクールドEGR(Exhaust Gas Recirculation)試験とJASO動弁系摩耗試験での使用オイル鉛量が同様な傾向を示し,さらに図3に示すJASO試験の鉛量と耐腐食性試験での鉛増加量との相関性から,クールドEGR試験で不適合となったオイルが不合格となるようにしたことによる。

なお,前述の動弁系摩耗防止性の変更とシールゴム適合性でのAEM(エチレンアクリル系)の追加はDH-1規格にも適用され,「DH-1-05」として改正されている。

図3 耐腐食性試験での鉛増加量とJASO動弁系摩耗試験の鉛量との関係*5

(2)DH-2,DL-1適合オイルの市場導入

JASOディーゼルエンジンオイル規格の改正に伴い,その運用マニュアルも改正された。*7 規格適合オイルの新規届出とオンファイルの有効期限が表3のように規定されている。

|

表3 規格適合オイルの新規届出とオンファイルの有効期限

*マニュアルでは「種類」となっているがここでは判りやすくするために「規格」という言葉を用いた |

DH-2,DL-1規格適合オイルは2005年10月1日に市場導入された。また,DH-1は旧規格(2000年版)適合オイルの新規届出は2006年9月30日までとなり,それまでに届出されたオイルは2010年9月30日まで販売が可能である。ただし,2006年10月1日以降届出されるDH-1規格適合オイルはDH-1-05規格を満たしているものでなければならない。

2005年10月現在,24のDH-2オイル,DL-1 5W-30 1銘柄がオンファイルされている。DH-2の粘度グレードの内訳は,10W-30:11銘柄,10W-40:1銘柄,15W-40:11銘柄,30:1銘柄となっている。

JASOディーゼルエンジンオイル規格は,今後排出ガス規制が強化されていくアジア地域での展開が期待されており,DH-1規格の情宣活動も行われた。

3. PC-10の動向

(1)PC-10検討内容

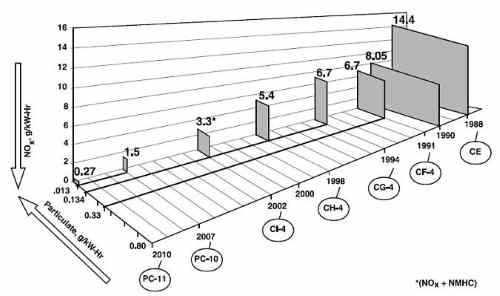

米国のディーゼルエンジンオイル規格は図4に示すように,排出ガス規制への対応と共に変遷してきた。*8

図4 ディーゼル排出ガス規制の強化とAPI規格の変遷*8

2007年米国排出ガス規制に対応するべくPC-10(API CJ-4になる予定)が検討されており,規格化の終盤を迎えている。米国エンジンメーカーの2007年排出ガス規制対応はメーカーによって異なるものの,NOx低減に対しては高率クールドEGRを含むピーク燃焼温度コントロールで,PM(Particulate Matter)低減に対してはDPFの装着で行われると言われている。排出ガス規制対応のためのDPF装着は今回が初めてとなり,ASO規格やACEA(Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles)規格と同様,APIディーゼルエンジンオイル規格としては初のケミカルリミットが導入される。

PC-10の現時点での検討項目をDH-2規格との比較で,表4に示す。

|

表4 DH-2規格とPC-10との比較

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PC-10のケミカルリミットは,塩基価,塩素分の規定はないもののその他の硫酸灰分,リン分および硫黄分についてはDH-2に近い値となっている。しかし,エンジン試験はDH-2の4種類に比較して,9種類と多く,ピストン清浄性はアルミニウム,鋳鉄両ピストンでの評価が行われ,また動弁系摩耗防止性については,ロッカアーム,すべりカム&タペット,ローラフォロワピン摩耗評価の3種類の試験が規定されている。なお,Cat. C-13,Cummins ISB およびMack T-12に関しては,2006年に市場導入が予定されている15ppm軽油での試験となる。

CF-4からCG-4では硫酸灰分が1%程度であったが,CH-4,CI-4の導入により徐々に硫酸灰分が増加し,CI-4オイルでは1.2~1.6%程度となっている。一方,分散剤はススのコントロールの観点から,CF-4以降増加してきており,今回のPC-10で硫酸灰分がまた1%に低減されることから,更なる分散剤の増量が予想される。DH-2の分散性はCF-4レベルとなっているため,DH-2とPC-10はケミカルリミットこそ近いものの,スス分散性能については,PC-10はDH-2より高いものになる。

(2)PC-10のスケジュール

PC-10のスケジュールは,新試験法のマトリックス試験が終了し,本著が発行される時点では規格値が決定されていると予想される。PC-10の市場導入は,EMA(Engine Manufacturers Association) は2006年10月を要求しているが,2006年末以降となる可能性も示唆されている。

おわりに

ILSAC GF-5規格動向,JASOディーゼルエンジンオイル規格および米国PC-10の検討状況について述べてきた。

エンジンオイルは,自動車メーカーの世界展開と提携などにより,同一品質のオイルが日・米・欧で使用できる体制が要求されつつある。しかし,乗用車ではディーゼルエンジン車が多い欧州と少ない日本,米国のような違いもあり,乗用車用エンジンオイルでは日・米がILSAC,欧州ではACEA規格が主体となると想定される。

一方,重量車用ディーゼルエンジンオイルに関しては,排出ガス規制が日・米・欧で超低NOx,PM に向かっていることから,統一されていく可能性もある。Global DHD-1規格に続く,DHD-2規格に関してもいずれ公表されると想像されるが,その際には評価試験法の統一化などの課題もあると思われる。

<参考文献>

*1 D.McFall:Automakers Push 'Start' Button on GF-5 Oils,LUBREPORT,Vol.4 Issue52,2004

*2 D.McFall:Testing Tops GF-5 Engine Oil Agenda,LUBREPORT,Vol.5 Issue17,2005

*3 SAE F&L meetings TC1 ILSAC/AAM Report, October24,2005

*4 M.L.McMillan et al.:Development of a New Test to Determine the Fuel Efficiency of Engine Oils for ILSAC GF-5 Status Report,SAE Open Forum,April 12,2005

*5 自動車用ディーゼルエンジン機関潤滑油, JASO M355:2005

*6 内藤:超低硫黄ディーゼルエンジン油の技術検討,自動車技術,Vol.59,No.1,2005,p93

*7 自動車用ディーゼル機関潤滑油(JASO M355:2005)の運用マニュアル,JASO エンジン油規格普及促進協議会,2005年4月

*8 J.A.McGeehan:Diesel Engines Have a Future and That Future is Clean,SAE 2004-01-1956