機械設備の状態監視に関わる振動診断技術者の認証を目的とし,ISO18436-2が2003年11月に発行された。 月刊「潤滑経済」2004年5月号(No.459,pp7-13)資格認証試験の概要についてを取り上げたが,本稿ではその後の動きを追っていく。

はじめに

機械設備の状態監視に関わる振動診断技術者の認証を目的とし,ISO18436-2が2003年11月に発行された。 ISO18436-2に準拠した資格認証については,米国のVI(Vibration Institute)が先行して実施してきており,すでに2000名程度の資格者を輩出している。また,カナダ,中米,南米,東南アジア,中近東など米国以外の国々においても積極的に資格認証が展開されており,当該資格のグローバル化が推進されている。

このような状況において,我国が認証制度の構築に遅れをとっていくと,機械の状態監視をはじめとした振動診断業務のグローバル化に支障をきたすことも懸念され,さらには,国際競争力の低下をもたらし,産業界として大きな損失を被ることも考えられる。このような背景から,日本の機械技術者の代表団体である(社)日本機械学会(以下,JSME)は,振動診断技術者の育成と資格認証を目的として,当該資格の認証制度の構築を行ってきた。

本誌月刊「潤滑経済」2004年5月号(No.459,pp7-13)およびジュンツウネット21の「トライボロジー関連記事」2004年5月(2)でも資格認証試験の概要についてを取り上げたが,本稿ではその後の動きを追っていく。

1. 当該資格の位置付けと有用性

振動診断技術者の資格に関連するほかの資格については,工学博士,技術士(機械),技能検定・機械保全技能士(機械系)が挙げられる。これらの資格の概要を表1に示す。また,これらの資格間の技術レベルの対比を表2に示す。

|

表1 ISO機械状態監視診断技術者(振動)と関連資格概要

|

|

表2 ISO機械状態監視診断技術者(振動)と関連資格の技術レベル対比

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

技術士,機械保全技能士はともに,振動を中心とした機械状態監視に特定して作業品質を確保するための技術,技能レベルを設定している資格ではなく,機械設計や保全作業全般を対象にしたコンサルタント,ジェネラリストの資格である。工学博士は,振動のスペシャリストが取得している場合には,振動診断技術者と技術的な面では重なることも多々あるが,実務上の作業品質を保証する資格ではない。

以上のように振動診断技術者を関連する資格と対比して見ていくと,現場でニーズが高い振動問題への対応,機械状態監視に関わる業務に対して作業品質を確保するための技能と技術の両面を規定する資格であり,これまでにない全く新しい概念による実務的な資格であることがわかる。求められる技術レベルについても,カテゴリー I からIVを設定することにより,幅広い技術レベルに対応していると言える。

振動診断技術者は,ISO規格による資格であることから,世界的なレベルで技術品質を保証するための資格として位置づけられる。この観点から,振動診断技術者のグローバル化は不可欠であり,JSMEでは2004年7月19日付けで米国VIと当該資格認証に関する相互承認の契約を締結した。これにより米国のみならず,資格認証を実施している海外諸国との相互承認の土壌も構築できた。

次に,振動診断技術者の有用性について整理する。

(1)機械の状態監視を目的とした振動計測

機械の状態監視を目的とした振動計測は,その信頼性が重要となる。誤った計測結果に基づいた判断により,機械自体を破損させてしまう。また,振動計測は正しくとも,その結果を正しく評価・判断できず,同様の事態を引き起こすことも想定される。その結果,プラントの操業に大きな損失をもたらすかもしれない。したがって現場の設備管理者は正しく振動計測が実施でき,またその結果を正しく評価,判断できる技術者を必要とする。

このような状況で,ISO18436-2に準拠して認証された振動診断技術者を任命することは,業務の依頼側としては一定の業務品質を期待でき,トラブルや事故の未然防止にも大きな役割を果たすこととなる。設備管理の現状を考えると,これらの業務もアウトソーシングする傾向にあり,アウトソーシングされる側に立つと,振動診断技術者による業務の提供は,業務品質を保証することにもなり,ビジネスチャンスを拡大する。逆に振動診断技術者がいないとこれらの業務が成り立たないことになるかもしれない。このような観点から,振動診断技術者の必要性は今後ますます高まるものと判断される。

(2)機械,回転機の工場試験,受入試験での振動計測

機械,特に回転機の工場試験,受入試験では,その回転機の健全性を保障するためには適切で,正確な振動計測は不可欠なものとなる。この時点で異常振動の兆候などが見逃されてしまうと,実際に現場で運転に入った後に思いもよらぬ振動トラブルに繋がり,追加の防振対策の実施だけでなく,プラントの運転全体にも支障をきたす場合も想定される。したがって,しっかりした技術レベルにある技術者による試験や検査の実施が,これらのトラブルを未然に防止する上で不可欠であり,そのためには回転機の購入者側も振動診断技術者による試験,検査を要求する状況も今後予想される。

特に,海外関連の業務,顧客については,ISO18436-2の浸透に応じて,このような要求が出てくることも予想され,これらの産業分野では振動診断技術者は不可欠な資格の一つとなっていく。国内においては,安定供給を前提とし,発電機などの重回転機の高い品質を確保しなければならない電力業界は,振動診断技術者に対する注目度,期待度が高い。

2. 資格認証制度のカテゴリー

ISO 機械状態監視診断技術者(振動)資格認証制度にはISO18436-2に従い4つのカテゴリーに分類されている。カテゴリーI は技術難易度の一番下のレベルであり,カテゴリーIVは最高位のレベルである。各カテゴリーで要求される能力要件は概略以下のとおりである。

(1)カテゴリーI

ISO17359およびISO13373-1に従い1チャンネルの振動計で振動計測ができる技術者。使用するセンサー,解析方法の選択に責任を持つ必要は無く,計測結果の評価も行わない。

(2)カテゴリーII

1チャンネルの振動計を使用して機械振動の計測とその基礎的な振動解析を実施できる技術者。適切な機械振動計測手法を選定し,基本的なパラメーターを設定する。シャフト,ベアリング,ギア,ファン,ポンプ,モーターなどについて周波数分析を実施する。また,打撃試験を実施し,固有振動数を求める。そして,計測結果を適用規格,法規に基づいて評価し,必要があれば簡単な対策処置を提案する。現場での一面バランシングに対して知見がある。

(3)カテゴリーIII

機械の状態監視と診断の実施計画を構築できる技術者。様々な振動解析技術を駆使して診断が実施でき,また,振動監視の計画を構築できる。新しい機械に対して,振動の許容値を設定できる。また,AE,サーモグラフィー,潤滑油分析などほかの状態監視技術に対して知見がある。現場で,バランシング,アライメント,部品交換などについて対策処置を提案できる。現場で一面バランシングを実施できる。遂行業務の目的,予算,費用の評価,人材育成についてマネージメントに報告書を上げる。

(4)カテゴリーIV

すべての機械の振動計測と解析に対して精通している技術者。先端的な振動解析技術を活用できる。現場で二面バランシングを実施でき,先端的な二面影響係数または静的/動的バランシングに対して提案できる。是正処置の提案に加え,設計変更に対しても提案できる。往復機械などで発生する脈動に起因する振動に対して低減対策を提案できる。振動に関して訓練ができる。ISO規格を評価できる。

3. 資格認証制度の現状と今後

第1回認証試験は,2004年6月19日に全国10ヵ所の試験会場で実施され,カテゴリーI ,II で各々,64名,268名が合格した。第2回の認証試験は2004年12月11日に,全国11ヵ所の試験会場にて実施され,カテゴリーI ,II で,各々,17名,230名が合格した。合格者の内,最終的に認証を受けた者は,カテゴリーI ,II で各々,78名,497名,合計575名である。カテゴリーIII の受験は,カテゴリーII の資格認証が条件となるため,第1回,第2回の資格認証試験は,カテゴリーI と II に限定した。

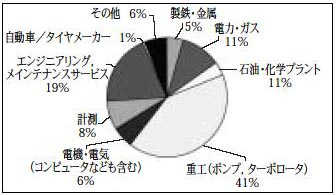

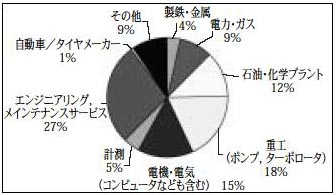

第1回,第2回の資格認証試験の受験者を,所属する産業分野ごとに分類すると,図1,図2となる。第1回資格認証試験では重工関連が全体の41%を占め,エンジニアリング・メンテナンスサービスが19%で続く。第2回資格認証試験では,重工関連は若干減少したが,一方で,エンジニアリング・メンテナンスサービス,電機・電気分野,石油・化学プラント分野からの受験者が伸びを示した。

図1 2004年度第1回資格認証試験受験申請者の所属産業界

図2 2004年度第2回資格認証試験受験申請者の所属産業界

当該資格は,機械の状態監視の範疇として,回転機の工場試験・受入試験,トラブルシュートなどにおける振動計測,診断も包含されることもあり業務遂行上,重工関連,エンジニアリング・メンテナンスサービス分野における資格取得の必要性が高まっているものと分析される。

一方,石油・化学プラント分野が増加したのは,日常の保全作業における状態監視の必要性の向上と診断技術の強化が大きな要因と分析される。また,電機・電気分野の増加は産業界に幅広く当該資格に関する認知度,注目度が高まってきた成果と想像される。

第3回資格認証試験は,従来どおりカテゴリーI ,II に限定して2005年6月18日に全国一斉で実施し,カテゴリーI ,II で各々,9名,173名の受験者を得た。また現在,JSMEでは,カテゴリーIII の資格認証試験の準備作業中である。カテゴリーIII の資格認証試験実施に関しては,カテゴリーIII 用の訓練機関が必要であり,その募集と認定作業が必要となる。この準備作業も現状順調に進捗しており,2005年11月26日に実施する第4回資格認証試験では,カテゴリーIII の資格認証試験を開始する。

振動診断技術者の受験資格として,カテゴリーごとに,必要実務経験月数と必要教育訓練時間が規定されている(表3)。特に教育訓練は,JSMEで認定された教育訓練機関(表4)での受講,修了が必要である。また,受験資格の一つとして,あるカテゴリーを受験する場合,それより下位のカテゴリーの資格を取得していることが必要となる。ただし,カテゴリーII だけは,カテゴリーI 取得の必要はなく,直接受験することができる。

なお,資格認証試験は,JSMEから各訓練機関に実施を委託しており,受験者は教育訓練機関にて受験可能な環境が整備されている。

|

表3 必要実務経験月数と必要訓練時間

|

|

表4 訓練機関一覧

(注1)訓練機関のうち3法人は未公表 |

おわりに

本年からカテゴリーIII の資格認証試験を開始し,来年2006年にはカテゴリーIVの資格認証試験も開始する予定としている。日本機械学会では,2008年までに2000名程度の資格認証を実施することを見込んでいる。前述のように,JSMEでは,グローバリゼーション,グローバルスタンダードの潮流の中,米国VIと当該資格認証に関する相互承認の契約を締結し,確実にグローバル対応の一歩も踏み出している。

振動診断技術者は,世界的なレベルで機械の状態監視に関わる業務に品質を保証するものであり,今後ますます重要な役割を担う資格であり,産業界で不可欠な資格の一つとなっていくと予想される。産業界の当該資格に対するご理解と,関連の技術者皆様方の積極的な挑戦を期待している。