加水分解について解説します。水の作用による化合物の分解反応の起こりにくさを示す尺度として加水分解安定性があります。エステル系合成潤滑油や金属石ケン系やエステル潤滑油添加剤のなかには,水が入ると不安定になるものがあります。この具体例を示します。

加水分解とは

加水分解という作用により合成潤滑油などが使用不可能になることがあるようです。このような有機物の加水分解について,具体的な事例をあげて説明して下さい。

解説します。

水の作用による化合物の分解反応の起こりにくさを示す尺度として加水分解安定性があります。一般に,加水分解安定性が悪いと分解反応物が油に不溶となって分離したり,腐食性を示す場合があります。

通常,鉱油系は安定で,水の作用により分解生成物を発生することはありませんが,エステル系合成潤滑油や金属石ケン系やエステル潤滑油添加剤のなかには,水が入ると不安定になるものがあります。

この具体例を2,3説明してみましょう。

1.耐摩耗性作動油

ベーンポンプの高圧化に伴って,作動油として優れた耐摩耗性が要求されるようになり,耐摩耗性専用油が市販されて以来,耐摩耗性作動油の使用量が次第に増加し,今では作動油の主流になっています。

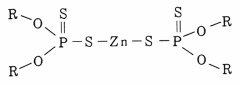

高圧ベーンポンプの耐摩耗性付与には,りん化合物が有効で,現在耐摩耗添加剤としてジアルキルジチオりん酸亜鉛(ZnDTP)が使用されています(図1)。

図1 ZnDTP

ZnDTPの性能はアルキル基の種類により影響され,その耐摩耗性は一般にアルキル基が1級より2級の方が,また長鎖より短鎖の方が優れています。しかし,これらの反応性の強いZnDTPは耐熱性および加水分解安定性が悪いため,トラブル発生の原因になったこともあります。その後改良が検討され,最近はバランスのとれたZnDTPを使用するように改良されています。

また,ウレタンゴムも改良が進められ現在はウレタンゴムの破損によるトラブルはほとんど解決されています。耐摩耗性作動油の開発初期にはこの種のトラブルがあったと思われます。

参考までに,ASTM加水分解安定度試験の結果を表1に示しておきます。

|

表1

試験条件:93℃,48hr,試料75g,水25g,銅共存での酸化テスト後,オイルの色相,全酸価,水層の全酸価,銅試験片の重量変化を測定して判定する。 |

2.りん酸エステル系作動油

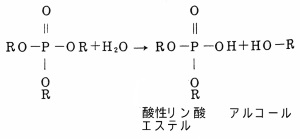

りん酸エステルに水が入りますと,加水分解により図2のような生成物ができます。

図2 加水分解による酸性リン酸エステルの生成

この酸性りん酸エステルは,酸性のため全酸価が上昇して劣化を促進したり,腐食性の原因となります。市販されているりん酸エステル系作動油に10%の水を添加,常温,24hrのテスト後の試験片の発錆状況を調査してみた結果を表2に示します。

|

表2

|

3.ポリオールエステル

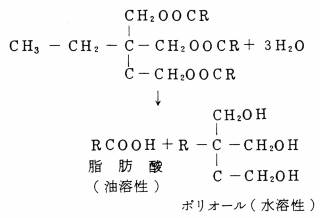

図3 加水分解によるポリオールの生成

ポリオールエステル(ペンタスリートル,トリメチロールプロパン等のエステル)に水を加えて加水分解を起こさせた場合,脂肪酸を分離してポリオールを生成します。ポリオールは油溶性ではないので,スラッジとして油中に沈澱したり,配管を閉塞させます。これは図3のように示されます。

通常,ポリオールエマルションの耐水安定性を試験するには,試料75gに水25gを加え,銅片共存下で93℃,48hr酸化テスト後,色相,油層の粘度,油の全酸価,水層の全酸価,銅片の重量変化等を測定して判定します。