潤滑油の自然発火について解説します。発火温度または自然発火温度,自然着火温度とは,可燃物を空気中で加熱し,ほかから点火されることなくみずから発火する最低温度をいい,周囲の状況と圧力によりことなる結果がえられます。

潤滑油も自然発火するか

潤滑油もある条件で自然発火するそうですが本当でしょうか。また潤滑油の自然発火温度についてもご教示下さい。

解説します。

1. はじめに

私たちが日常の生活,生産活動をしている環境中には,約21%の酸素が含まれています。物質がいたむ,さびる,腐食するなどの現象は,主として酸素との反応,すなわち酸化による結果です。この酸化が急激に進行すると光や熱を放出し,燃焼,爆発と呼ばれるようになります。

燃えるという現象にも,何段階かの種類があり,これらを厳密に区別することは簡単なことではありません。

ご質問の潤滑油の自然発火について述べる前に理解しやすくするために,まず物体が燃えるメカニズムを,燃料を例に説明しましょう。

2. 燃焼の条件

物体が燃えるには,まず燃える物体があること,必要量の酸素の供給があること,燃えだすに十分な熱(温度)が加えられること,および燃えつづけるために必要なこれらの補給があることなどがあげられます。

3. 着火

低温下での物体のゆるやかな酸化と炎をあげて急激にすすむ,燃焼との間には飛躍があります。中間の任意の速度で燃焼が進行するというものではありません。

これは燃焼面の温度によって決まる熱発生の速さと,熱放散の速さとに関係します。低温酸化のバランス温度から,高温燃焼のバランス温度への移行が「着火」です。燃料(物質)の周囲温度が低くなると着火温度は高くなり,反対に周囲温度が高くなると低くなります。

つまり燃料の着火温度(表1)は,装置の放熱条件によってことなるもので,その燃料固有の物理定数ではありません。ですから表1の着火温度は,同じ装置(同じ条件)で測定した場合のもので,実際の燃焼装置でそのままの値が設計に役立つものではありません。

|

表1 燃料の着火点

|

とくに着火温度が,燃料の発火を生じる温度ではなく,そのきっかけを与える温度である点が重要です。ふつう,実際の燃焼がはじまる温度は,着火温度よりかなり高くなります。なお,この着火温度は,後述する引火点(揮発性燃料が,その周囲に可燃混合気をつくる温度)とは別のものです。

4. 油の燃えやすさの評価法

液体燃料の燃えやすさ,燃え方の程度を目安としてつかむために,いろいろな試験法(評価法)が考えられています。しかし近年不燃性(難燃性)作動油があらわれて,ますます前述したように一筋縄ではいかなくなりました。

引火点,燃焼点,発火温度(自然発火温度,自然着火温度),着火点のほかに,用途による火災事故の発生,原因を想定しての難燃性(裏をかえせば燃えやすさ)試験法(たとえば高圧スプレー法,ホットマニホルド法,パイプクリーナ試験など)も見受けられます。これらはいずれも相関性はないと考えられます。

5. 発火温度(Ignition temperature)または自然発火温度,自然着火温度(Spontaneous or Autoignition tenperature)

可燃物を空気中で加熱し,ほかから点火されることなくみずから発火する最低温度をいい,周囲の状況と圧力によりことなる結果がえられます(表2)。

|

表2 各潤滑油の発火温度による分類

|

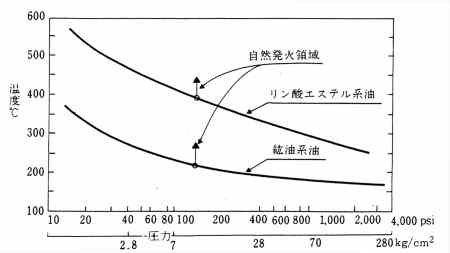

潤滑油の自然発火温度が圧力の上昇とともに低下する傾向例を図1に示します。

図1 自然発火温度の圧力による変化

引火点と自然発火温度との比較例を表3に示します。これらのデータを参考にしていただければと思います。

|

表3 引火点と自然発火温度の比較例

|

6. その他

参考までに,引火点,燃焼点,着火点について簡単に捕捉します。

6.1 引火点(Flashpoint)

試料を規定条件で加熱していくと,試料容器上部空間に蒸気と空気の混合物がたまり,点火源となる小さな炎を油面上に近づけると引火します(短時間青い炎を発する)。

この最低の温度をいいます。

6.2 燃焼点(Fire point)

開放式引火点試験,引火点に達したあと,さらに加熱をつづけ,5秒以上燃焼が継続したときの温度をいいます。

6.3 着火点(温度)

先に説明したので省略。